Je me suis dit récemment que je devrais jouer plus à des jeux de petits studios. La scène indépendante dans les jeux vidéo n’a pas encore les lettres de noblesse qu’elle peut avoir au cinéma, par exemple. De ce que j’en connais, on voit très souvent des pâles copies de jeux très connus à grand budget au lieu d’emmener une nouvelle perspective.

Bref, j’ai profité du fait que je n’avais pas de jeu à jouer sur mon iPod pour télécharger Ash (SRRN Games, 2010-2011), à 0,99$, un jeu de rôle semblable aux RPGs japonais, probablement créé avec RPG Maker ou l’un de ses dérivés et adapté pour le iOS. À date, je ne suis pas déçu, malgré une histoire et une jouabilité très clichés. L’acquisition de compétences pour nos personnages est très linéaire, comme l’histoire, mais c’est une expérience typique et réconfortante de J-RPG qui correspond tout à fait à nos attentes. Bon petit jeu, rapide et efficace.

Je profite néanmoins de ce jeu pour parler de focalisation et de son intérêt dans l’histoire dans laquelle sont nos personnages.

Focalisations externe, interne et zéro

C’est Gérard Genette qui, le premier, introduit la notion de focalisation en littérature, dans son Figure III (1972). Au cinéma, les narratologues comme André Gaudreault et François Jost (1990) reprendront le concept.

La focalisation est le degré d’information que le lecteur a en rapport aux informations qu’ont les personnages de l’histoire. On distingue trois types de focalisation.

La focalisation zéro est lorsque le spectateur en connaît davantage que les personnages. C’est le cas dans plusieurs romans racontés à la troisième personne, où le narrateur ajoute des éléments qu’un personnage ne peut pas savoir. « Le personnage quitte la ville sans savoir qu’il n’y retournera jamais » ou « C’était la première fois qu’on entendait quelqu’un parler ainsi dans ces contrées » sont des exemples de focalisation zéro. Une focalisation zéro peut servir à créer une tension lorsque, dans un film d’horreur par exemple, les spectateurs savent avant le personnage qu’il est dans une situation de danger.

La focalisation interne est lorsque le spectateur en connaît autant que les personnages (ou qu’un seul personnage, ou qu’un groupe de personnages, etc.). C’est le cas dans la plupart des suspenses ou des films d’enquête. Le lecteur va suivre les pistes que le détective prend les unes à la suite des autres, devenant « intégré » à l’enquête en cours. On dit souvent qu’il en adopte son « point de vue », ce qui est métaphoriquement le cas. Pour distinguer au cinéma le fait que la caméra devienne les yeux d’un personnage, on parlera de caméra subjective ou, pour reprendre les termes de Jost, d’« ocularisation interne » (Gaudreault et Jost 1990, p. 129-134).

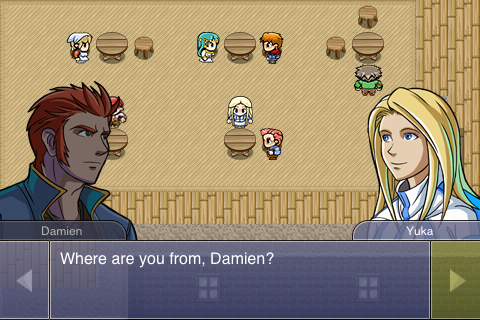

La focalisation externe, c’est lorsque les personnages connaissent des choses que le spectateur ne sait pas. C’est assez explicite dans cette scène d’Ash.

Yuka, que l’on vient de rencontrer, demande à notre personnage Damien d’où il vient. Celui-ci évite la question pour relancer celle qu’il a demandé à Yuka.

Une fois qu’elle raconte son histoire, celle-ci le relance. Comme de fait, alors qu’il s’apprête à raconter ce qu’il y a de tordu dans son passé et celui de son compatriote, notre autre personnage Nicholas, des soldats viennent interrompre la conversation.

Évidemment, ces stratégies d’évitement exacerbent la curiosité du joueur. Le passé trouble des deux personnages, plus particulièrement celui de Nicholas, est le moteur narratif du jeu à bien des égards et l’un des « punchs » finaux. Les jeux sur la focalisation permettent au fond de jouer avec les attentes des spectateurs, d’une manière différente suivant qu’il sache ou qu’il ne sache pas ce qui est arrivé ou qui arrivera aux personnages auxquels il s’attache.

Références

Gaudreault, André et François Jost. 1990. Le récit cinématographique. Paris: Nathan.

Genette, Gérard. 1972. Figures III. Paris: Seuil.

Laisser un commentaire