J’ai amorcé cette session le cours d’éthique avec un extrait vidéo qui, je pense, me permettait de faire le pont avec les étudiants que j’ai eus dans le cours « Introduction aux études vidéoludiques » l’hiver dernier. L’extrait en question provient du jeu Game of Thrones: A Telltale Games Series (Telltale Games, 2014-2015).

Le joueur incarne une série de personnages en alternance tous reliés à la maison Forrester, une maison qui tient allégeance au Nord et qui fait écho très étrangement aux Stark eux-mêmes. À un moment, le joueur incarne Mira Forrester qui, embauchée comme domestique au service de Margaery Tyrrell, peut toujours servir indirectement les intérêts de sa famille:

Ce qui est intéressant dans les jeux de Telltale et dans cette séquence en particulier, c’est que le joueur doit prendre des décisions qui influenceront le destin de plusieurs personnages. En se mettant par exemple à la place de Mira Forrester, on peut décider pour elle à des moments cruciaux et voir ce qu’il adviendra de l’histoire.

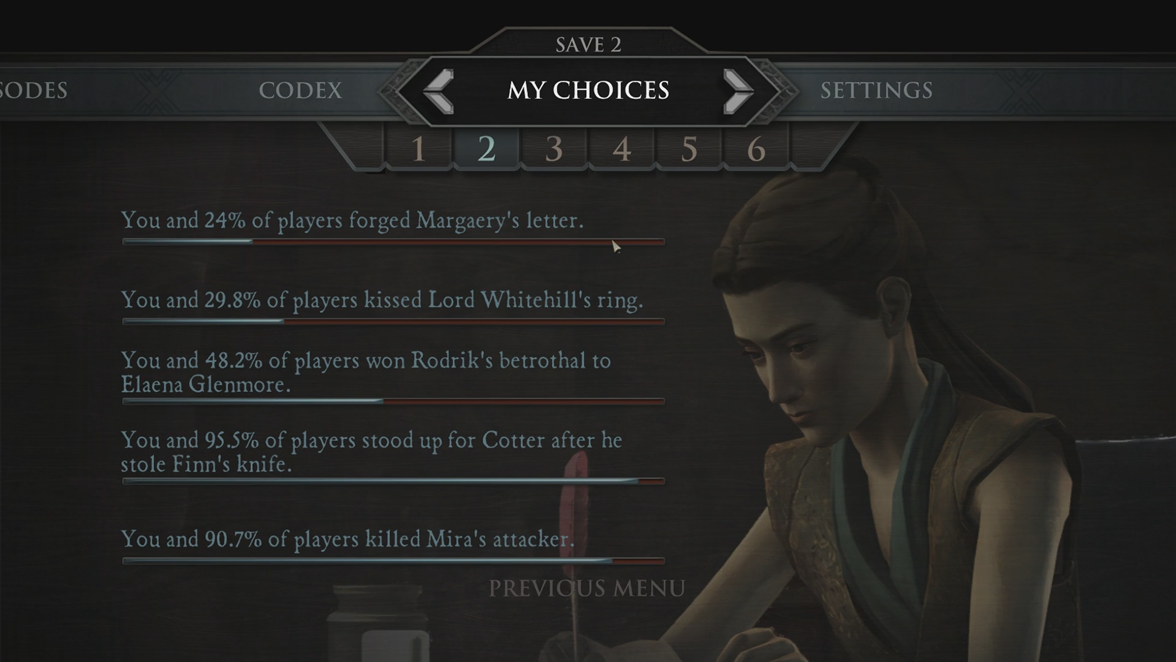

L’ambiguïté au niveau de l’identité est intéressante. Car une fois que l’épisode est terminé, les choix qui ont été entrepris sont clairement énoncés ainsi et comparés aux autres joueurs:

En y jouant, je me suis clairement demandé pourquoi on identifiait la décision comme étant la mienne. En reprenant les termes de Jesper Juul dans Half-Real (2005), j’ai bel et bien pris une décision « réelle » comme joueur et Mira Forrester a pris la décision « fictionnelle » d’écrire une fausse lettre. Mais en aucun cas n’ai-je réellement écrit une fausse lettre, bien évidemment.

Une décision en jeu vidéo peut se prendre non pas comme joueur, mais comme joueur incarnant un personnage. James Paul Gee en parle comme d’une identité projetée, un entre-deux entre l’identité réelle et l’identité virtuelle qui se décrirait comme un « moi en tant qu’autre ». Il y a une nécessaire distanciation entre le personnage et le joueur et cette distanciation est essentielle pour toute réflexion éthique que le jeu nous propose.

Le jeu nous permet par contre d’entrer en processus d’évaluation ou d’interprétation de soi-même. C’est ainsi que Miguel Sicart décrit cette praxis, qu’on pourrait appeler une réflexion par l’action:

Jouer à un jeu vidéo devrait être considéré comme une praxis, un acte impliquant choix et décisions, une évaluation volontaire de soi-même et une création de sujet [moral]. Mon argument est qu’un jeu doit être compris comme un objet expérimenté en tant que praxis de la sagesse morale, un processus d’interprétation et d’auto-interprétation (Sicart 2009, p. 89).

Au fond, les actions qu’on ne fait dans un jeu vidéo ne redoubleront certainement pas les actions qu’on ferait dans la vraie vie du point de vue éthique. Par contre, et c’est là toute l’importance de la réflexion éthique, le jeu vidéo nous permet de penser l’éthique en nous poussant à agir ou à faire des décisions à partir de personnages (ou de pions de jeu) dans un contexte ludique et/ou fictionnel. Et cette réflexion éthique, bien qu’elle n’apparaisse « qu’à moitié réelle », n’en reste pas moins fondamentale. Voyons maintenant comment ces questions éthiques entre en relation à deux autres types de questions: les questions esthétiques et les questions rhétoriques.

Références

Gee, James Paul. 2004. What video games have to teach us about learning and literacy. 1st Palgrave Macmillan pbk. New York: Palgrave Macmillan.

Juul, Jesper. 2005. Half-real: video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, MA: MIT Press.

Sicart, Miguel. 2009. The Ethics of Computer Games. Cambridge, MA: MIT Press.

Laisser un commentaire