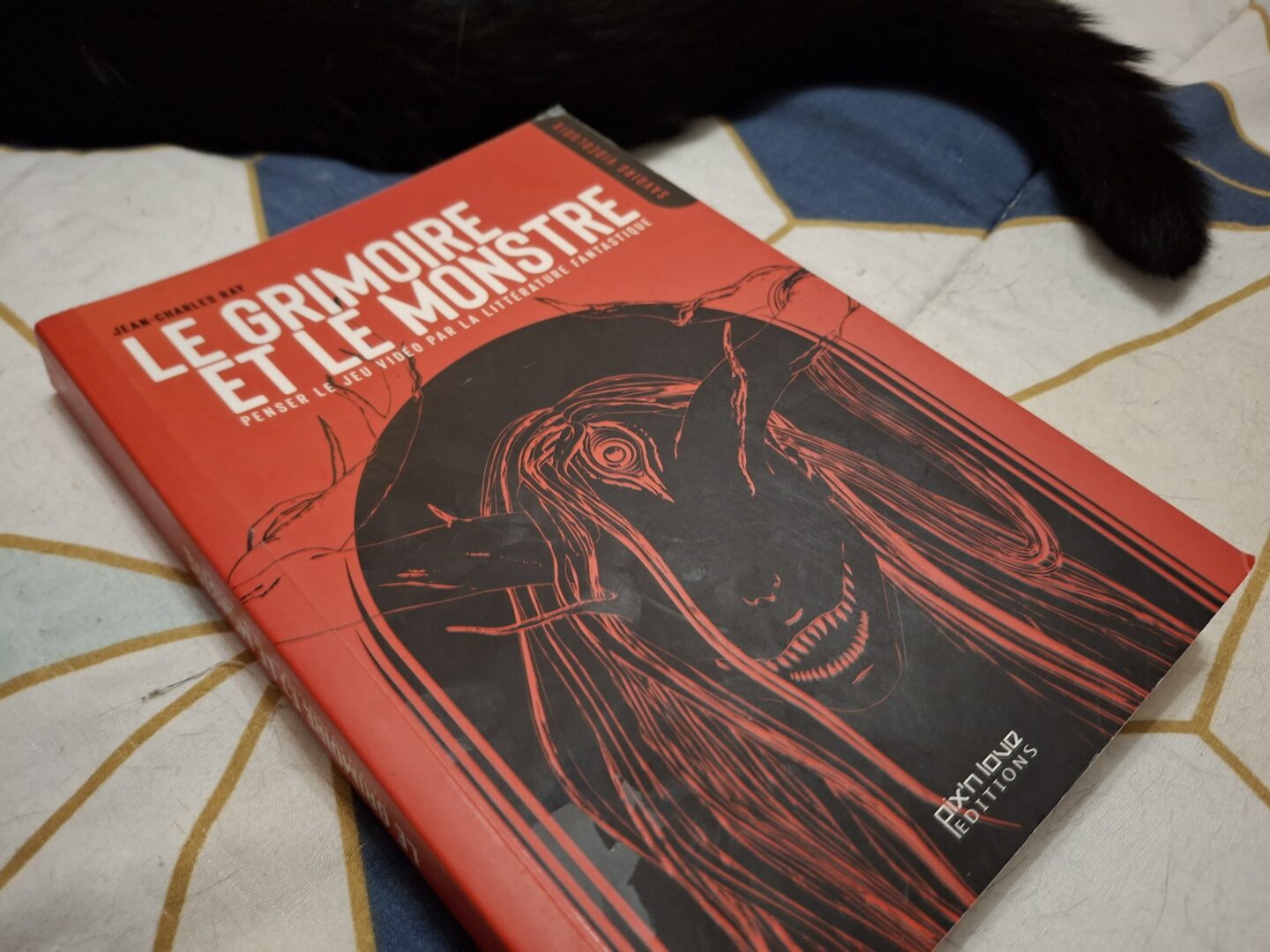

Je viens de terminer Le grimoire et le monstre. Penser le jeu vidéo par la littérature fantastique de Jean-Charles Ray qui touche à deux figures importantes qui lui permettent de faire le pont entre jeu vidéo et littérature. J’utilise le mot figure même si le mot lui-même n’est pas si fréquent sous la plume de Ray, mais c’est pour mieux relier avec la figure au sens où l’entend Bertrand Gervais: un objet de sens perçu dans différents objets culturels, qui devient parfois très personnel et presque obsessif. Le grimoire ou le monstre tels que perçus par Ray lui permettent de faire sens du rôle des jeux vidéo dans la culture, tout comme son utilisation de la littérature fantastique lui permet de faire sens du jeu vidéo.

Comme les points de référence sont de la littérature fantastique, les objets d’analyse sont principalement des jeux vidéo d’horreur, où le monstre conserve la définition la plus centrale à celle qu’on retrouve en littérature. Il y a bien quelques moments où j’ai trouvé étrange le rapprochement (analyser Tetris à la lumière de la monstruosité, ou encore comparer le retrogaming à un fantôme), d’où mon insistance sur le fait que ce sont surtout des figures que Ray analyse, les imprégnant de son riche parcours culturel littéraire et vidéoludique.

Le monstre, en jeu vidéo, ressemble plutôt à une « bibitte » — d’où peut-être ce nom qu’on lui donnait parfois au Québec dans les années 1980 — parce qu’il est agaçant et qu’il y en a toujours un autre même quand on se débarrasse d’un. Le monstre auquel Jean-Charles Ray fait référence est celui qui reste « impensé », qui reste incompréhensible, qu’on ne peut connaître ou systématiser. Il fait peur parce qu’il renvoie à la peur de l’inconnu et de l’incertitude qui existe à l’extérieur du jeu, qui constitue une peur concrète au-delà de devoir recommencer un niveau dans un jeu. La peur comme émotion existe bel et bien au-delà du contexte horrifique dans lequel le jeu baigne.

Le monstre fantastique est et restera inexpliqué. Le monstre ludique tend à devenir maîtrisé, compris, parce qu’on voit ses patterns, parce qu’on obtient de meilleures armes pour le combattre. Un des exemples de Ray est le Butcher de Diablo, dont la première rencontre est un choc qui défait nos habitudes de jeu, mais qui finira maîtrisé comme un rouage du système de jeu (2024, p. 174-176). Il est jusqu’à un certain point opposé aux monstres qu’on retrouve dans les différents bestiaires monstrueux de la série Donjons & Dragons.

Je me souviens que lorsque j’ai commencé à jouer à D&D, les monstres m’étaient inconnus. Chaque rencontre devenait une surprise. Quand je suis devenu maître de donjon (MD), j’ai rapidement pris connaissance des créatures et pris plaisir à surprendre mes joueurs à chaque rencontre. Mon groupe de joueur principal était composé de gens qui n’étaient pas MD, et donc qui n’avaient pas connaissance des différentes créatures peuplant l’univers; je pouvais même ajouter mes propres monstres (et je le faisais allègrement) ou choisir des comportements appropriés à une bonne histoire plutôt qu’à la « recette » qu’en donnait le bestiaire monstrueux. Mais le jour où j’ai eu des joueurs qui connaissaient les règles et qui sortaient des phrases du genre « Oh, un elfe ne ferait jamais ça. », c’est là où j’ai compris l’intérêt d’un jeu où on peut inventer les règles au fur et à mesure. On n’est pas là pour maîtriser un système, mais pour vivre avec la vivacité d’un monde.

C’est que, au fond, c’est l’incertitude et l’indéterminé qui constituent l’intérêt des monstres.

Références

- Gervais, Bertrand. 2007. Figures, lectures. Logiques de l’imaginaire, tome I. Quartanier.

- Ray, Jean-Charles. 2024. Le grimoire et le monstre. Penser le jeu vidéo par la littérature fantastique. Pix’n love éditions.

Laisser un commentaire